1. 개요

"모든 질병은 장에서부터 시작된다. 건강은 장 속 미생물에 의해 결정된다."

의학의 아버지로 불리는 히포크라테스가 한 말이다. 이처럼 오랜 기간 장내미생물은 꾸준한 관심을 받아왔다.

특히 발효 식품분야, 인체 미생물 분야 연구자들에 의해서 장내미생물이 장 건강에 미치는 영향에 대해 연구되어 왔으며 연구결과들은 수많은 관련 연구논문으로 출판되거나 유산균 음료, 제제 등의 건강 식품으로 적용, 생산, 섭취되어왔다.

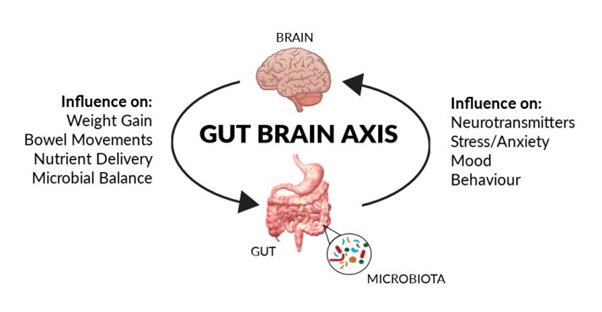

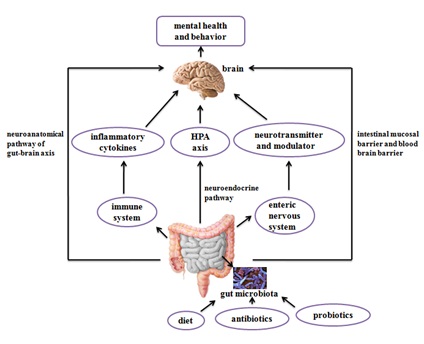

하지만 최근 장내미생물이 비단 인체의 장 건강, 뿐 아니라 면역 시스템, 두뇌의 기능과 연관이 있음을 보여주는 연구가 보고되어 장내미생물의 연구 영역이 확장되고 있다.

특히 별개의 시스템으로 여겨졌던 장 (Gut)과 두뇌 (Brain)가 상호 영향을 주고 받을 수 있음을 보여주는 연구결과들이 보고됨에 따라 장내미생물의 두뇌에 미치는 영향에 대한 관심은 폭발적으로 증가하고 있는 실정이다.

구체적으로 장내 미생물 균총이 두뇌의 기능에 영향을 주어 우울증, 불안증, 조현병, 자폐증 등의 신경정신질환 증상에 관련된다는 연구, 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌신경질환에 영향을 주어 두뇌 기능에 영향을 준다는 연구 등이 관련 분야 연구자, 기업들의 관심을 받고 있다.

따라서 장내미생물의 연구를 통해 기존에 보고된 장 건강 연관성과 더불어 면역, 대사 질환, 신경정신질환, 퇴행성 뇌 질환의 예방, 진단 및 증상 완화에 도움이 되는 실질적인 결과를 얻기 위해 많은 연구들이 수행되고 있으며 의미 있는 결과들이 논문으로 보고 되고 있다.

2. 장내 미생물

일반적으로 미생물이라고 하면 병원성 미생물을 떠올린다. 하지만 수많은 미생물 중에 병원성 미생물로 알려진 것은 100여 종에 불과하며, 우리와 공생하는 미생물들이 훨씬 더 많다. 우리 몸 안에는 수많은 미생물들 (약 30조)이 공생하고 있는데, 특히, 우리 몸의 장에는 4,000 ~ 1만 종 이상의 세균이 함께 살고 있다. 우리 장내 미생물의 무게는 보통 1~3 kg으로 추정되는데 이는 우리의 장기인 두뇌, 간 등과 비슷한 무게이다. 이들은 단순히 공생하고 있는 것이 아니라, 다양한 활동들을 통해 우리 몸에 중요한 영향을 미치고 있다. 장내 미생물에는 우리에게 이로운 균, 해로운 균, 중립적인 균이 있다. 사람의 DNA 중 단백질을 만들지 않는 noncoding DNA가 98%를 차지하는 것처럼, 이 중립적인 균은 우리 몸 전체 세군 중 50-60%를 차지한다. 최근에는 noncoding DNA의 숨겨진 기능들이 하나 둘 밝혀지듯이 이러한 중립적인 균의 숨겨진 기능에 대한 연구 또한 주목받고 있다.

장내 미생물은 장내에서 소화효소 제공을 통하여 인체 대사작용에 도움을 주고, 장내 면역 시스템의 유지 및 발달에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 따라서 장내 미생물을 ‘제 2의 유전자’ 혹은 ‘제 2의 장기’ 등으로 부르며 그 중요성을 강조하기도 한다. 이러한 장내 세균 균총의 균형이 깨지게 되면 아토피, 염증성 장 질환, 과민성 대장 증후군 및 당뇨, 비만의 발병과 밀접한 상관관계가 있음이 밝혀졌으며, 최근에는 뇌 질환에도 장내 공생 세균의 불균형이 영향을 미치고 있을 가능성이 제기되고 있다.

장내 세균 균총은 매우 다양한 종으로 구성되어 있으며 외부 자극 및 미세 환경 변화에 대응하며 인체와 상호작용을 한다. 이러한 과정은 장내 세균의 구성 및 양적 변화와 더불어 장내 세균이 처한 생태계의 변화도 포함된다. 결국 장내 세균총 및 환경의 변화가 인체의 다양한 생물학적 기능에 큰 영향을 미치고 있다.

빌 게이츠에게 극찬을 받은 과학 저널리스트 에드 용 (Ed Yong)은 그의 저서 ‘I contain multitude’에서 “모든 동물학은 생태학이다.” 라고 이야기하며, 우리는 동물계 전체를 거시적으로 바라보는 한편, 모든 개체의 몸에 존재하는 숨은 생태계를 미시적으로 살펴봐야 한다고 이야기한다. 최근 그는 미국 국립 보건원 (National Institutes of Health)에 방문하여 진행한 디렉터 프랜시스 콜린스와 대담에서 최근 각광받는 대변 미생물 이식술에 대해 “누군가의 미생물을 변경하는 것은 열대 우림이나 산호초를 바꾸는 것만큼 복잡하다." 라고 이야기했다. 한편 미국 국립 보건원에서는 일찍이 장내 미생물의 중요성을 인식하고 2008년부터 2000억원의 연구비를 투입하여 인체 마이크로바이옴 프로젝트(Human Microbiome Project, HMP)를 시작하여 1단계를 완료하고 현재 2단계를 수행하고 있으며 유럽에서도 대규모 컨소시엄을 조직하여 인간 장내 메타지놈 (Metagenomics of the Human Intestinal Tract, MetaHIT) 프로젝트를 수행하고 있다.

3. 장내 미생물과 장 질환

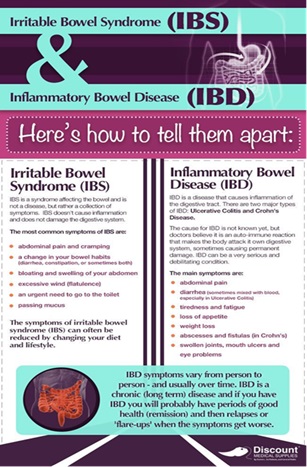

염증성 장 질환 (Inflammatory Bowel Disease)과 과민성 대장 증후군 (Irritable Bowel Syndrome)은 식사나 가벼운 스트레스 후 복통, 복부 팽만감과 같은 불쾌한 소화기 증상이 반복되며, 설사 혹은 변비 등의 배변장애 증상을 가져오고 심한 경우 출혈, 식욕 부진 등을 경험하는 만성적인 질환으로 명확한 원인은 아직 밝혀진 것이 없지만 정신적 스트레스가 질환을 유발하는 원인 중 하나로 알려져 있으며, 전체 인구의 약 7~21% 정도가 만성 장 질환이 의심되는 증상을 가지고 있다.

만성 장 질환은 생명을 위협할 수 있는 중한 질환은 아니지만 반복되는 증상들로 인해 환자들이 일상생활에 큰 어려움을 겪거나 의료비의 지출이 현저히 증가하는 등 삶의 저하의 문제가 발생할 수 있어, 적절한 치료를 통해 증상을 호전시키고 삶의 질을 개선시키는 것이 매우 중요한 질환이다.

흔히 만성 장 질환의 중요한 병리 기전으로 장관의 운동 이상, 내장 감각 과민성, 중추 신경계의 조절 이상, 장관 감염 및 염증, 정신사회적 요인 등이 제시되고 있으나, 근본적인 원인은 아직 잘 모르고 있는 실정이어서 전통적인 약물 치료는 주로 증상을 개선시키는데 초점을 맞추어 왔다. 최근에는 장관의 운동, 감각, 분비 기능 등과 관련된 기전들과 매개체들이 좀 더 자세히 밝혀지면서 다양한 신경전달물질 및 그 수용체를 표적으로 하는 치료제들이 개발되었고 또 현재 연구 중인 상태이나, 여러 가지 병태 생리가 관여되어 다양한 증상을 보이는 이질적인 질환이라는 측면에서 볼 때 획일화된 치료법을 적용하기 어려운 실정이다.

(JAMA, 2017 July)

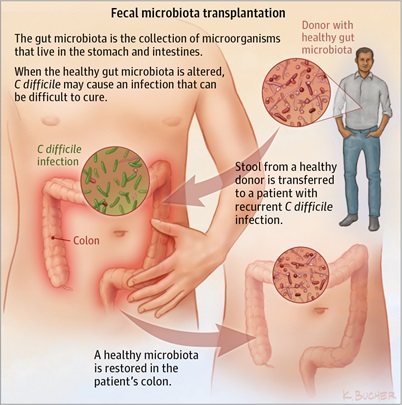

최근 캐나다 McMaster 대학과 Waterloo 대학 연구팀은 실험용 쥐에 과민성 대장 증후군 환자의 분변을 이식한 실험에서 분변 이식을 통한 대안 치료법을 제시하는 연구 결과를 Science Translational Medicine에 발표했다. 연구팀은 불안증세를 가지고 있는 환자와 정상인 대조군의 분변을 각각 실험용 무균 쥐로 이식했다. 과민성 대장증후군 환자의 분변을 이식 받은 쥐들은 건강한 개인들의 분변을 이식한 쥐들에 비해 장 기능과 행동에서 분변 제공 환자와 유사한 증상을 나타냈다. 연구진은 이번 연구가 프로바이오틱스 (probiotics) 치료를 포함한 ‘미생물 유도 치료(microbiota-directed therapies)’가 과민성 대장 증후군의 증상을 치료하는데 도움을 줄 가능성을 한층 높여준다고 결론지었다. 연구진의 연구는 다양한 연구진에 의해 검증되었으며, 분변 이식은 2016년 미국 FDA에 의해 Clostridium difficile 감염 치료법 (Fecal Microbiota Transplantation)으로 제한 승인 받았다.

이와 같이 최근 다양한 장 질환의 기전으로 장내 미생물 균총의 이상이나 변화 현상이 제시되면서 프로바이오틱스 (probiotics) 에 대한 관심이 증가되고 있으며, 만성 장 질환에서 장내 세균의 역할이 강조되고 있다. 국내에서도 점차 만성 스트레스성 장 질환의 유병률이 높아지고 있으며, 이는 증상의 호전과 악화가 반복되는 만성적 질환으로 삶의 질을 떨어뜨리고 신체적 정신적 기능 저하를 유발하여 사회 경제적으로 큰 손실을 초래하고 있어, 부작용이 적으면서도 기존의 치료방법을 대체 또는 보완 할 수 있는 장내 미생물 균총 개선 신/프리/프로바이오틱스 (syn/pre/probiotics) 연구 및 개발이 주목받고 있다.

4. 장내 미생물과 면역

수십년 다양한 역학 조사를 통해 의학계는 면역시스템과 관련된 아토피, 1형 당뇨병이나 자가면역질환 등이 경제가 발달하여 생활 보건 환경이 더 위생적인 선진국들에서 개발도상국들에 비해 오히려 더욱 증가하는데 관심을 가져왔다.

(Immunity, 2017 April 46; 4)

이런 특이한 현상을 가장 잘 설명하는 이론으로 위생 가설 (hygiene hypothesis)이 있다. 위생가설이란 어렸을 때 먼지나 박테리아 같은 면역반응을 일으키는 물질에 노출돼 면역시스템을 훈련시키고 발전시키면 면역시스템이 오히려 강화돼 알레르기나 천식 같은 면역관련 질병에 걸릴 가능성이 낮아진다는 이론이다.

이런 가설과 관련해 어린이의 장내 미생물 균총이 자가면역질환에 큰 영향을 끼친다는 최근 연구 결과가 생명과학 저널 ‘셀’(Cell)지 최근호에 소개됐다. (Cell, 2016 May 5; 165)

논문 저자인 MIT와 Harvard의 Broad Institute에 소속된 Aleksandar Kostic 박사와 Ramnik Xavier 박사 연구 그룹은 “세균에 노출되는 것은 면역체계 형성에서 매우 중요한 일의 하나로 인체의 미생물 군집(microbiome)을 연구하면 그 역할을 밝힐 수 있다”고 말했다.

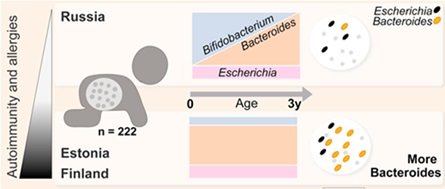

이 연구는 Broad Institute 연구팀과 핀란드 Jorvi Hospital, 헬싱키 대학, 에스토니아 Tartu 대학, 노바티스 생의학연구원을 비롯해 러시아 Petrozavodsk 대학 등 여러 기관의 광범위한 공동 연구로 수행됐다. 특히 연구진 중 일부는 DIABIMMUNE Study에 참여하고 있는데 DIABIMMUNE Study는 1형 당뇨병 등의 면역질환에서 위생 가설을 시험하는 유럽연합 프로젝트다. 연구팀은 자가면역 질환의 조기 발병 사례가 흔한 핀란드, 에스토니아 등의 북유럽 국가 어린이들과, 그 유병률이 상대적으로 낮은 러시아 어린이들의 장내 미생물 균총을 분석한 결과 위생 가설이 부합함을 말해 줄 뿐 아니라 서구사회에서 자주 볼 수 있는 면역 질환을 적어도 부분적으로 설명해 줄 수 있는 박테리아 간의 상호작용도 밝혀냈다.

연구 그룹은 매달 핀란드와 에스토니아, 러시아 세 나라 어린이들의 분변을 모아 분석했다. 대상 어린이는 갓 출생한 영아부터 세 살 어린이까지 222명으로 장내 미생물 균총을 분석했다. 또한 모유 수유 여부와 식단, 알레르기 질환, 감염질환, 가족력 등의 자료도 취합해 질병 발생과 장내 미생물 군 사이에 어떤 연관이 있는지를 조사했다.

그 결과 세 나라 어린이들의 장내 미생물군에는 뚜렷한 차이가 있었다. 핀란드와 에스토니아와 같은 서구 선진화 국가의 어린이들의 장내 미생물 균총은 질병을 일으키는 경향이 있는 Gram negative 혐기성 세균 종이 다수를 차지하는데 비해 러시아 어린이들의 장내 미생물 균총은 영아기 때부터 Gram positive 비피도박테리아가 매우 많았고, 전반적으로 장내 미생물 균총의 다양성이 더 높았다.

(Cell, 2016 May 5; 165)

논문 공저자인 Tommi Vatanen은 “이번 연구를 통해 미생물군에서 왜 이런 차이가 생기는지를 유추할 수 있고, 이런 차이점이 면역질환 발병에 영향을 미치는 메커니즘을 이해할 수 있는 실마리를 얻을 수 있었다”고 말했다.

연구팀은 Gram negative 혐기성 세균이 장내에서 우위를 누리는 것은 최근의 현상으로, 위생이 증진되고 생활 수준이 높아진 것과 관계가 있는 것으로 보고 있다. 연구팀은 다음 연구로 Gram negative 혐기성 세균들이 서구화된 공중 보건 수준이 높은 나라의 어린이 장내에 들어가 어떤 방식으로 미생물 균총을 장악하게 되었는지를 조사해 볼 계획이다. 또한 국제 협동 연구를 통해 다른 지역으로 연구를 확대해 장내 미생물과 면역 관련 질환과의 상관관계를 설명하는데 도움을 줄 수 있는 추가적인 메커니즘 연구도 진행 중이다.

한편 미국 시카고 대 연구진은 2018년 1월 사이언스에 발표한 논문을 통해 전이가 빠른 피부암의 일종인 악성 흑색 종 환자들의 대변 샘플에서 특정 박테리아 비율이 높다고 보고했다. 연구진이 조사한 악성 흑색 종 환자 42명 중 38명은 면역 치료가 효과가 있었고 나머지 4명은 약물치료만 효과가 있었다.

(Science 2018 Jan.)

면역 치료가 가능한 38명의 대변 샘플에서는 몸에 이롭다고 알려진 장내 미생물이 8종이나 더 많은 것으로 분석된 반면, 면역 치료가 불가능했던 4명의 대변에서는 몸에 해로운 장내 미생물 비율이 높았다. 이후 연구진은 면역 치료가 가능한 환자 3명과 그렇지 않은 환자 3명의 대변 샘플을 각각 쥐 에게 이식한 뒤 흑색 종 종양을 이식하였고, 그 결과 면역 치료가 가능했던 환자의 대변 샘플을 이식 받은 쥐는 종양 크기가 느리게 성장한 반면, 면역 치료가 불가능한 환자의 대변 샘플을 이식 받은 쥐는 종양이 빠르게 성장하는 것을 발견했다. 연구진은 "미생물이 종양에 대한 면역 치료 반응에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나이며 면역 치료가 불가능한 환자들은 장내 미생물 불균형 때문에 면역 세포가 영향을 받은 것"이라고 말했다.

5. 장내 미생물과 두뇌

장내 미생물과 두뇌와의 연관성은 2004년 일본 규슈 대학 연구진의 연구를 통해 처음 제기됐다. 연구진은 실험용으로 만들어진 무균(germ-free) 쥐가 스트레스에 노출되었을 때 정상적인 쥐보다 두 배 많은 스트레스 호르몬을 분비했다고 밝혔다. 두 쥐는 체내 미생물의 유무를 제외하고는 동일하였기에, 연구진은 미생물이 스트레스 반응 정도에 결정적인 영향을 끼친 요인이라 결론을 내렸다.

관련 분야 연구를 진행 중인 캐나다 McMaster 대학 신경정신과의 Jane Foster 교수는 이 발견을 우울증과 불안증을 연구하는 과학자들에게 뇌신경과학과 미생물의 연관성을 제기한 첫 논문으로 평가한다.

최근 아일랜드의 APC microbiome 연구소에서는 우울증 환자의 분변을 이식한 무균 쥐에게서 우울증 증상을 관찰하였음을 보고 하였다. (J Psychiatric Research, 2016 Nov.) 또한 캐나다 McMaster 대학 Stephen Collins 교수는 과민성 대장 증후군 환자들이 흔히 보이는 불안증과 우울증 같은 증상이 만성염증으로 인한 증상인지, 아니면 감염 등으로 인해 균형이 깨진 장내 미생물에 의한 증상인지 의문을 품고 실험을 진행하였다. 실험 결과 우울/불안 증상을 보이는 쥐에 보다 모험을 선호하는 행동 양상을 보이는 쥐의 분변 유래 미생물을 이식하였더니 우울/불안 증상이 감소하고 과감한 행동을 보임을 확인하였으며 더 나아가 과민성 대장 증후군과 불안증 환자의 장내 미생물을 이식한 쥐는 우울/불안 증상을 보임을 관찰할 수 있었다. (Science Translational Medicine, 2017 Mar, 9; 379)

하지만 이러한 연구결과들에 대해 많은 연구자들은 회의적이었다. 즉 무균 쥐를 이용한 실험의 대부분은 동물을 다루는 환경에 많은 영향을 받으며, 연구결과의 대부분은 상관관계를 보여줄 뿐, 인과관계를 보여주는 것은 아니라는 것이었다.

그러나 UCSF의 Pedersen 교수 연구팀의 연구는 이 분야에 전환을 가져왔다. Pederson 교수 연구팀은 쥐를 이용한 실험에서 장내 미생물 대사체 (metabolite)가 혈관-뇌 장벽 (Blood Brain Barrier)에 영향을 미침을 증명함으로써 그 동안 현상학적 관찰에 머물렀던 장내 미생물과 두뇌와의 관계 연구를 메커니즘 연구로 전환시켰던 것이다. 이 연구를 계기로 2013년 미국 국립 정신건강연구소 (National Institute of Mental Health)는 장내 미생물이 뇌에 영향을 미치는 메커니즘을 밝힘으로써 신경정신질환을 관리 치료하는 비침습적 약물을 개발하기 위해 독립된 연구 부서를 설립하고 관련 분야 연구에 연구비를 지속적으로 지원해주게 된다.

최근 연구에서는 장내 미생물이 신경전달물질을 직접 생산, 변환하여 신경세포 (Neuron)과 신호전달을 주고 받음이 보고 되고 있다. UCLA의 Hsiao 교수 연구팀은 장내 미생물의 특정 대사체가 결장 (colon)의 벽 세포에서 Serotonin 형성을 촉진함을 관찰하였으며 항생제를 투여하였을 때 그 생성이 감소함을 확인하였다. 또한 무균 쥐의 경우 Serotonin 농도가 낮지만 장내 미생물 유래 특정 대사체를 주입하였을 때 혈중 Serotonin 농도가 증가함을 확인하였다. (Cell, 2015 April)

2017년 Cell 저널에는 Harvard대학의 허준렬 교수 연구팀이 보고한 산모의 장내 미생물 균총과 태아의 자폐증과의 관계를 마우스 모델을 통해 관찰한 연구가 실리기도 했다.

최근 미국 신경과학회 (Society for Neuroscience)에서는 장내미생물이 혈관-뇌장벽 조절, 신경세포 생성, 미세아교세포 활성화, 신경세포 수초화 등에 영향을 미친다는 보고들이 발표됨으로써 장내 미생물이 뇌 신경계에 영향을 준다는 사실은 단순한 상관관계 현상을 넘어 점차 메커니즘을 바탕으로 한 인과관계로 수용되고 있다.

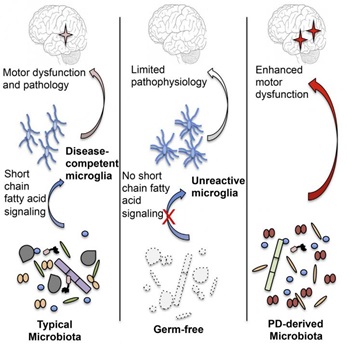

장내 미생물과 대표적인 퇴행성 뇌 질환인 파킨슨병의 연관성도 주목받고 있다. 파킨슨병 환자는 신경전달물질인 도파민을 생성하는 신경세포가 죽으면서 점점 근육을 제어할 수 없게 되며 이는 떨림 증상을 유발한다. 캘리포니아 공과대학 (Caltech) Sarkis Mazmanian 교수는 파킨슨병 환자의 체내 미생물과 건강한 사람의 체내 미생물 균총의 차이점을 발견하여 보고했다. Sarkis Mazmanian 교수 연구팀은 쥐들에게 파킨슨병 환자 유래 장내 미생물을 투입했을 때 건강한 사람의 미생물을 투입했을 때 관찰할 수 없는 파킨슨 병 관련 운동 장애 증상을 이식 6~7주 뒤 관찰할 수 있었음을 보고하며 파킨슨 병 환자의 장내 미생물 균총의 회복을 통한 증상 치료의 가능성을 제시했다. (Cell, 2016 Dec.)

6. 맺음말 - 장내 미생물 연구의 전망과 활용 분야

많은 과학자들은 아직 장내 미생물과 인체와의 인과관계에 대해 회의적으로 바라보고 있으며, 인간의 건강에 장내 미생물이 정말 중요한지 확신하지 못하고 있다. 그러나 과학자들이 장내 미생물에 대해 과거보다 큰 관심을 갖고 있는 것은 부인할 수 없다. 하지만 장내 미생물 연구에 있어서 커다란 난제는 수많은 변인을 통제하는 것이다. 미시건 주립 대학의 Rebecca C Knickmeyer 교수는 “우리가 먹는 음식, 키우는 애완동물, 먹는 약, 태어나는 방식, 기타 수많은 환경 요인들이 우리가 어떤 미생물을 가지고 사는지 결정하는 요소들이다. 이러한 요인들을 분리/분석해야만 올바른 연구결과가 나올 수 있다" 라고 말한다.

막대한 유전 정보를 포함하고 있어 두 번째 Genome 이라 불리는 장내 미생물 균총은 비만, 아토피, 뇌 질환을 포함한 많은 질병 치료의 대안이 될 수 있다. 우리의 의도와 상관없이 수동적으로 받아들였던 수많은 장내 미생물을 우리가 직접 통제하고 변화시킬 수 있다면 그 잠재력은 어마어마할 것이다. 많은 연구팀은 장내 미생물 연구가 5년 뒤 우리가 건강 검진받는 방식 자체를 바꿀 수도 있다고 말한다.

제약사들도 최근 장내 세균을 이용한 치료제 개발에 열을 올리고 있다. 장내 세균은 다발성 경화증처럼 면역 세포가 정상 세포를 공격해 발생하는 자가면역질환과 암 치료에서도 성과를 나타내고 있다. 존슨앤존슨, 화이자, 브리스톨-마이어스 스퀴브(BMS), 다케다 같은 글로벌 제약사들이 다양한 장내 세균 치료제를 개발하고 있다. BCC 리서치는 세계 장내 미생물 치료제 시장이 올해 5600만달러(약 608억원)에서 2024년 93억8750만달러(10조1892억원)로 급성장할 것으로 전망했다.

빌 게이츠는 2018년 1월 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계 최대 바이오 투자 포럼인 `JP모건 헬스케어 컨퍼런스` 기조 연설자로 나서 글로벌 신약 개발의 키워드로 장내 미생물을 강조하기도 했다. 빌 게이츠는 "영양실조와 장내 감염에 취약한 빈곤 국가 아이들은 장내 미생물이 부적절하게 발달해 면역체계가 취약할 수밖에 없다. 이로 인해 질병에 자주 걸리고 뇌 발달도 더뎌진다"고 주장했다.

위생적인 환경에서 자라는 부유한 국가 아이들도 마이크로바이옴이 취약하기는 마찬가지다. 가공식품과 항생제에 자주 노출된 탓에 비만, 자가면역질환, 당뇨, 고혈압 발병률이 높아지고 있기 때문이다. 빌 게이츠는 "어느 국가에서 자라든 어렸을 때부터 균형 잡힌 영양 섭취, 건강한 장내 미생물을 유지하면 건강문제의 상당 부분을 해결할 수 있다. 영양식 섭취와 건강한 사람의 장내 세균을 이식하는 분변 이식 등을 통해 건강한 장내 미생물을 활성화하는 사업을 최근 시작했다"고 밝혔다.

하지만 장내 미생물은 아직은 초기 연구 단계이며, 장과 면역, 두뇌 등의 관계에서 인과관계가 아직 완전히 분명하게 밝혀지지 않은 상태이고 동물실험 위주의 연구결과들이어서 맹목적으로 장내 환경 개선 상품들을 과장해 상업화하지 않을까 하는 우려도 있다. 따라서 일반인들이 현재의 장내 미생물에 대한 연구결과를 올바로 받아들이기 위해선, 무엇보다 장과 인체가 상호작용을 주고 받고 있으며 우리 몸은 복잡하게 서로 연결된 하나의 시스템이라는 인식을 가지고 장내 미생물은 인체 활동을 조절하는 다양한 인자들 중의 하나라는 식의 이해를 하는 것이 바람직하다.