무덤에서 나온 동전〔銅錢〕

황보 경 박물관 학예주임

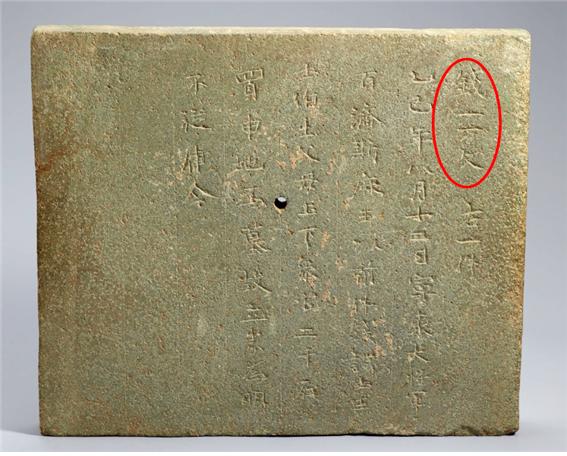

<사진1> 무령왕비 지석 사진

우리나라에서 주화(鑄貨) 즉, 동전을 직접 제작하기 시작한 것은 고려시대 이전으로 알려져 있지만, 실제로 확인된 것은 996년(성종 15)에 제작된 ‘건원중보(乾元重寶)’이다. 이때 제작된 주화는 철전과 동전으로 목종대인 1002년까지 지속되었고, 1097년(숙종 2)에는 주전관(鑄錢官)이 설치되기도 했다.

동전의 제작과 유통은 고려시대 경제활동의 척도를 알 수 있는 상징적인 일이지만, 언제 부터인가 무덤〔墓〕에서도 출토되고 있어, 주목받고 있다. 무덤에서 동전이 출토된 사례로는 경주 황남대총 남분(南墳)에서 출토된 것이 대표적이고, 고려시대부터 조선시대 무덤에서 적지 않은 양이 나오고 있다. 황남대총에서 출토된 동전에는 ‘화천(貨泉)’이라고 새겨져 있어, 중국 신(新)나라에서 발행했던 것으로 추정되고, 이와 같은 동전이 김해패총과 제주도 산지항 등에서도 출토된 바 있다.

동전을 무덤에 부장한 이유는 죽은 이가 위세품(威勢品)으로 사용하던 것을 묻었을 경우, 의례용으로 사용하기 위한 경우, 땅을 사는 매지용, 저승노잣돈〔路資錢〕으로 쓰이길 바라는 목적이 있었다. 황남대총에서 출토된 동전에는 작은 구멍을 뚫음으로써, 목에 착용할 수있도록 만들었다는 점에서 피장자가 생전에 부(富)를 염원하는 주술적인 의미로서 평소 지니고 있던 것이 아닐까 한다. 그리고 무령왕릉에서 출토된 지석(誌石) 중 왕비의 것에는 일만문(一萬文)의 돈으로 땅을 사서 무덤을 조성한다는 내용이 새겨져 있다<사진1>. 한편, 고려시대 무덤 중에서 동전이 출토되는 사례가 상당히 많은데, 적게는 1점에서 많게는 수십 점씩 부장된다. 우리 박물관에서 발굴조 사한 하남 덕풍동과 남양주 진관리 유적의 경우를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

<사진 2> 덕풍동 9호 토광묘

하남 덕풍동 9호 토광묘는 14세기에 조성된 무덤으로 동전 9점이 출토되었는데, 11세기 초부터 14세기 중반까지 제작된 ‘개원통보(開元通寶, 998~1009)’·‘희녕중보(熙寧 重寶, 1068~1077)’·‘숭녕중보(崇寧重寶, 1102~1106)’ 등이다<사진2~3>. 이 동전들은 고려 정부에서 제작한 것도 있지만, 대부분 중국 송(宋)에서 제작한 것으로 양국간의 대외 무역이 활성화되자 다량의 동전이 고려로 유입되었고, 그중 일부가 무덤에 묻힌 것이다.

<사진 3> 덕풍동유적 출토 동전

다음으로 남양주 진관리 무덤 2기에서는 ‘조선통보(朝鮮通寶)’ 50여 점이 출토되었는데, 이 동전은 세종대인 15세기에 해서체(楷書體)로 주조되었다.

이와 같이 무덤에 동전을 매납하기 시작한 것은 삼국시대로 거슬러 올라가며, 조선시대까 지도 유행하였다. 동전을 무덤에 넣는 이유는 여러 가지가 있지만, 주로 노잣돈과 매지용의 의미가 많으며, 관의 뚜껑 위나 관 주위에몇 개씩 뿌린듯이 놓여진 상태로 출토되는 경우가 있다. 그리고 동전 대신 지전(紙錢, 종이 돈)이 사용되기도 하였다. 지전은 화폐로서의 가치는 없지만, 신성한 의미를 가지며, 상장례 (喪葬禮)를 포함한 종교적인 의례에서만 사용 되어 피장자가 저승길에 사용할 여비로 그 상징성이 있다. 독자 여러분이 박물관에서 보는 동전 중에는 무덤에 넣어졌다가 고고학자들의 손에 의해 다시 햇빛을 보게 된 경우가 적지 않으니, 관심 있게 봐주길 바라며, 돈이란 것이 삶과 죽음에서 중요한 역할을 하고 있다는 점을 생각하면 흥미롭지 않을 수 없다.

------

참고자료

세종대학교 박물관, 2005,『하남 덕풍동』.

세종대학교 박물관, 2010,『남양주 진관리 유적』.

원유한, 2006,「고려시대의 화폐사」,『실학사상연구』30.

이주헌, 2014,「황남대총 남분 출토 동전의 성격과 역연 대」,『신라문화』43.

한국은행, 2018,『한국의 화폐』.

<사진1> 출처: 무령왕비 지석 사진(https://gongju.

museum.go.kr/gongju/)